連載10

第10回 サバニ大工 ~ 糸満うみんちゅのこころ ~ その5

2012年の12月はまたたくまに過ぎ、年越しを迎えた。僕の両親が沖縄へ移住することが決まり、この正月は妻との最後の実家行きとなった。

小学校4年から高校卒業まで暮らした横浜の家を、両親は売りに出した。数々の思い出が詰まった家だ。いまでは天井がずいぶんと低く感じる。部屋にいても実感はわかなかったが、通りに面した洗面所に立つと、それまであまり意識してこなかった「実家」という響きが心にすっと入ってきた。

朝は、父が出勤前に髭をそるシェ-バーの音。夕は、部活帰りの汚れ物を二槽式の洗濯機に放り込んだ。真夜中、ここの窓枠に降り積もる雪を眺めていた記憶がある。こんなにも記憶が残っていることに、僕は少し困惑していた。もっと忘れていると思っていたのだ。

12月も末、作業は仕上げに入った。

僕は一人っ子である。そのひとり息子が沖縄に暮らすようになってから20数年がたつ。いつのまにか両親は70を越えていた。

母は「今ならまだ体も動くし、新しい環境でもやっていけると思う」と言った。

だが母の横浜での交友は広い。移住を決めるまでの判断には、非常に大きな気持ちの葛藤があったことと思う。まだその葛藤の深さは想像することしかできない。ただありがたかった。

僕にできることは、二人とも元気なまま沖縄にきてくれた両親と、なるべく同じ時間をすごすこと。これまでは離れすぎていたから。僕の隣には、愛する妻もいてくれる。

3.11の震災を経験し、多くの家族がみずからの姿を見つめなおした。僕たち家族の場合、父親の病気もあった。心臓を病んだ父は、たびたび訪れる厳しい発作に耐えかね、病院へ行った。そしてバイパス手術を受け、一命をとりとめた。

手術の期間、僕は横浜に飛んで経過を見まもった。

仕事を離れられない妻とは、メールや電話で逐一連絡をとりあった。そうだ、そのときには彼女はまだ妻ではなかった。僕らは付き合い始めたばかりで、お互いの関係を苦しみながら模索していた。それぞれ相手を必要としながらも、一方ではその深い海原に身を投じることを、

どこかでためらっていたのかもしれない。大切なものを手に入れるということは、失う恐怖をも同時に引き受けるということだ。

<2008年10月6日 件名:ありがとう>

「丁寧な報告ありがとう。やっぱり大手術なんだと実感しています。絶対にうまくいくことを信じています。

必ず成功して、麻痺もなく元気になれると思う。お母さんとも楽しく旅行もしないと。ハーモニカも、何年かかけて奏でる曲もあるだろうし。私もお父さんのハーモニカ聴きたい。

退職された今、第二の人生はこれからだから、もっともっと楽しくなるはずお父さんの人生。そのためにも希望の光に向かうような強い気持ちで手術に挑んで欲しいです。沖縄から強く祈っています」

それまでは手探りのような関係だったけれど、このとき彼女の心の奥に触れたような気がして、僕は胸がじんとあつくなった。「このひととなら、ずっと先も一緒にいるだろう」そんな確信が深まるのを感じた。

父の麻酔が覚め、初めて声が聞けたときのことは忘れられない。

「そろそろ麻酔がさめるころだと思いますよ」ナースさんから聞いてそばにいると、父がやがてうっすらと目をあけた。

母が枕元から呼びかけると、父はかすれた声で返事をした。日ごろ父と口げんかばかりしている母が泣いていた。

木の裏表の使い分けがよくわかる。

<2008年10月20日 件名:退院したよ!>

「真也へ:今日退院できました。娑婆の空気はうまいなあとつくづく思います。 真也にはわざわざの上京をお願いし、本当に心強かった。ありがとう。

彼女にも心配をかけたようだし、また沖縄の関係している方々にも励ましをもらっていたことがわかり、うれしく、ありがたいと思います。

今日は本当は階段が危ないので、2階のパソコン部屋へは上がってはいけないのですが、真也にだけは連絡しようと、お母さんのいないときにメールをしています。皆さんに退院したよと言っておいて下さい」

家族がそばにいること。シンプルだけど大切な時間が、僕たちのその後を変えていった。2013年4月。母と父は横浜から沖縄に住みかを変えた。

*

2012年12月、最後の横浜行きの直前、気になっていたサバニを見に、海人工房へとでかけた。この日は、清さんがひとりで作業にあたっていた。サバニはあらかた出来上がり、仕上げの工程に入っている。船体の加工中には目の前でめまぐるしく変わっていった工房の空気が落ち着いて、いまは静かな時間の中にあった。

その静けさの中でしか聞こえないものを、清さんは確実に捉えようとしているように見えた。

カンナの切れ味。ノミの切っ先。ノコのなめらかさ。そんな時間をかけて磨かれた手工具ひとつひとつの奏でる音が、丁寧に耳に届いてくる。変な話だけれど、床屋に行っているときのことを思い出した。いっときは自分でやったりしていたが、仕事の関係でそうもいかなくなり、今は800円床屋にお世話になっている。

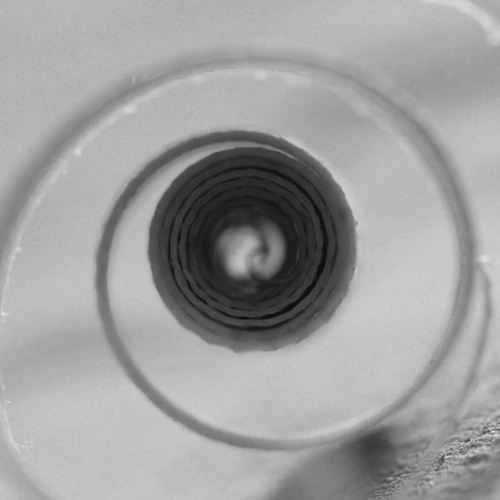

積み重ねることの美しさ。

僕の頭は短髪の刈り上げだから、まずバリカンでひととおり刈る。3ミリとか2ミリとか、それは数字での調整の世界だ。上手なひとなら手ごころも加えられるからそれなりに気持ちはいいが、快感とまではいかない。機械に頭をいじられて、どこかで身構えているような気がする。場合によってはガリガリとやられ、ひたすら苦痛に耐えることになるのだから、まあ仕方がない。

次いで、理容師さんはハサミを手に取る。この瞬間が僕は好きだ。さあ、待ってました。という感じ。理容師さんの「よおし、本腰入れるか~」というふうな気配も感じる。やがて、「チョキチョキチョキ」とおなじみのリズムが耳元をめぐる。

頭を軽くおさえる手触りもいい気持ち。やっぱり手作業はいい。と安心してヨダレを垂らしながらの居眠りが始まるのだ。

心地よい音には、ちゃんと理由がある。安心を生み出す熟練の技や、道具も、そのひとつだろう。

船体の左右バランスを見極める目。レンズのピントを合わせるのが困難なほど、先端が細く砥ぎ上げられたノミの刃。それに劣らずみごとな、松材の緊密な木目。

工房を見渡すとたくさんの熟練~時間を重ねたものたち~があった。時間を重ねると見えてくるものに、僕はたまらなく惹かれる。人がつくった道具でも、時を重ねたものは目をひきつけて離さない。

清さんが手を休めて言った。

「(製作が進んできた)今からが、ぼんぼん面白くなってくるよ。 ただねえ、完成まで時間が長いもんだから。変化に時間がかかることだから、じっくり見ていかないとね。ものは何でもそうさ。わかればわかるほど味がある。僕なんかもう、おやじと一緒にやってたころは、この大きさのフネはほとんどつくらなかったよ。

もっと前、明治~大正の初期は、帆をあげてイカをとりにいくフネがこのサイズで活躍していたんだよね。大正になったら追い込み漁というのが出てくる。これは今のハーリー船くらいの大きなサイズさ。追い込みといっても、浮きモノ、底モノ、いろんな漁があるさね。僕なんかもちっちゃい時分、記憶あるもんね。

みんな追い込み漁でね、シジャー(ダツ。口のとがったサヨリの仲間)とりに遠いところまで行ってた。シジャーの口に刺されて、亡くなった人もいたしね。あのときの魚を集める専用の、袋網をのっける船はけっこう大きかった。おやじがつくってるのを、横で僕は見ていたよ」

水の力を借り、フネを限りなく水に近づけていく。

清さんの親父・松助さんは早くに亡くなった。清さんの創ったサバニには、「松助」丸もある。親父さんは、心の中だけでなく、今も体の中にいる存在なのだろう。息子が大きくなって、いまこの道を堂々と進んでいるのを、親父さんはあの世から頼もしく思いながら見守っている気がした。

清さんは、マリンジャーナリスト会議の「MJCマリン賞2013」を受賞した折、

こう言った。

「先人たちが伝えてきた知恵を、私がたまたま受賞したにすぎないと思っています。先輩方に感謝したいと思います」

授賞の理由にあるように、大切なのは「受け継ぐこと」。ただ技術を受け継ぎ、つくるだけでなく、実際にサバニに乗り、海風を感じ、大きな時間の流れの中に自らの仕事を捉えていくこと。体のなかに親父さんや、その前の世代の方々の姿があることが、清さんの揺るぎのないコトバと行動を生み出しているのだと思う。その流れは高良さん、そしてまたほかの若いひとたちに受け継がれていってほしい。

*

2013年1月3日、横浜から帰ってさっそく工房を訪れた。内地ではピリッとした冬の冷気が新鮮だったが、だんだんと沖縄に帰りたくなってくる。人は風土に育てられるというが、こうしてよその土地に移動してみると、本当なのだな、と感じる。切り餅を焼くいい香りが空気をほっとさせていた。

今日は「漕ぎ初め」を兼ねた、海でのバランスチェック。2月のシナウルシ(進水式)にむけての最終チェックである。糸満は旧暦でものごとをすすめる残り少ない土地だが、今回は新暦だ。

僕がついたときは、すでに海から帰ってきたクルーがサバニを運びこんだところだった。工房の床に、海のしずくがポタポタと落ちている。杉の赤みをおびた肌があらためて美しい。製作開始から3ヶ月、ようやく海に浮かんだのだ。その場には居合わせられなかったが、とにかくうれしかった。

清さんに声をかけ、初めてニコニコ写真を撮る。製作中にはあまり見られなかった表情。“何事も撮り逃すまい” とどこか気を張っていた僕の心も、新年の陽光に溶け出すようだった。

みんなサバニが大好きな人たち。テーブルを囲んでの話は、海のかなたまで、どこまでもひろがっていく。昨今のサバニ文化を支えてきたひとり、「海想」の森さんもやってきた。高良さんの失敗の話で盛り上がる。

材と材をつなぐのに使う小さな木片「フンルー」。じつはその入れ場所を、高良さんが間違えたのだ。木目の流れに惑わされてしまった。なるほど、僕らがあらためて見ても、材の本当の境目は見えにくい。

「穴彫り終わって、こう、じいっと見てみたら、“あれっ、線ここにあるやっさ” って気づいたんですよ。目の前しか見ていないから間違えてしまって」

「高良君の記念に今泉さん、写真うつしといて。ほら高良君、名前サインしておいて」と、笑いながら清さん。高良さんは、「写すまでもないっすよ~、文化館に永久に残りますよ~」と頭をかく。だが清さんも同じようなことをやったらしい。

「見習いのとき私も間違えたよ~。年取ってボケそうになったときにこれ見ればいいさ。すぐ思い出すはずよ。“ああ~私がいくつのときにこれやったな~” ってよ。 言わんとわからんよー。フネの強度には関係ないさ、大丈夫。

いま内地に置いてある僕がつくったサバニだけどよ、あれ彫りこみするときに、電ノコ余分に入れてしまって傷が残ってる。まだ覚えてるよ。外から隠れてるからわからんけど、つくった人間はわかるさ~」

海から戻ったサバニ。潮の香と杉の香りが混ざる。

「昔の人が “サバニはいきものだよ~” といっていた。そういう言い方する。それが、なんかわかってきたね。沖に持っていってごらん、まったく生きものだよこれ。

なんかねー、そういうらしきものが分かってきたね。ようやく。言葉の意味がすこーしずつ。昔の人に“ひっくり返ったらどうする?” って聞いたら、“またおこせばいいさ” だからよ。そういう “生きもの” なんだな。

今日は正式な進水式じゃないから。乗り試しぐヮー。最後の仕上げにこれからカンナ削るよ。残念なことに、外の縁に丸みの流れがないさ。ほんとは外側にふくらみがあったほうがいいけど、ここはしかたがない。木の芯を気にしないで表裏を逆にすればよかったと思うけど、納期もあるからね。また勉強ですよ」

海水が染みこむ。このサバニの歴史は始まったばかり。

ちょうど工房を見学に来た人々も加わり、サバニ談義に花が咲く。男性はアメリカでヨットを造ったりしているらしい。熱心に質問するが、清さんも高良さんも英語はからきしダメなようす。見かねた城野さんが流暢な英語で製作メモを解説しはじめた。

城野さんはなんと100キロマラソンを何度も完走している体力の持ち主。清さんは後ろに立って、「城野さんは英語もすごいさ~!ほお~」っと感心することしきりである。さっきまでは必殺のサバニ・マスターだった清さんの、こんなお茶目さが楽しい。サバニについてはみんな一家言もっている人たちだが、完璧なスーパーマンではないところが、NPOハマスーキに集まるメンバーの楽しいところだ。

テーブルでは湯気の立ちのぼるお雑煮を口に運びながら、海でのフネの挙動も話題に上る。

「(もう一隻のサバニ)エミ丸にも交互に乗って、つくづく感じたね。あれは同じ波でも動きもしなかったさ。

この3年間ずっとあのフネとつきあってるから、“もういいさー” っていうぐらいだけど、あれは確かに揺れなかったよ。これは新艇だから、これからどうなるか。示用といってつくってるけど、海に出さんと。サバニなんだから。乗りながら、いろいろ調整もしてくさあね、やってるうちにヒトとフネがひとつになっていくんだよ」

高良さんが以前転覆したときのことを言う。

「何回もひっくり返したね~。清さんとふたりでひっくり返した。大変したね」

謙さんがのんびりと合いの手を入れる。「僕はもう~心配でよ~」

あまり心配そうに聞こえないのが謙さんらしいが、ヨットハーバーにつながる入口のところで波がたつという。

「こう、きれ~いに裏返しになってたさやー」清さんが楽しそうに餅をほおばった。

「いや、僕はフネよりはヒトが心配だったわけ。高良君が泳いできて、それでやっと分かったんだからね」

高良さんいわく、アンカー(小型の錨)積んでたのが海底にひっかかって、フネをおこしきれなくなったらしい。港湾内の浅い場所ならではの出来事だが、転覆時のリカバリーもよく考えてつくられているサバニに、アンカーという利器が逆に作用するとは。体験しながらしか学べないものがあるのだ。

「その日は、すでにたくさん漕いできて疲れてたメンバーもいたんですよね。それでバランス崩したってのもある。全員の体力を考えないといけなかった。それも勉強になりました」

昔のエーク(ウェーク/櫂)のカーブが温かい。

また、海でのバランスに関して、アウトリガーの話もでた。フネの脇に突き出して浮力体をつける、アウト・リガー(以下アウトリガー)のことだ。南洋でのカヌーにはこのアウトリガーを採用したフネも多く、現代の大型ヨットレースでも一般的となっている。時には船体そのものより大きく頑丈なアウトリガーで帆にかかる力を支え、大きく斜めに傾ぎながら高速で帆走するヨットもある。

サバニ復興の契機になった座間味~那覇間の帆漕レースでは、最近になってアウトリガー装着のことが論議されるようになったという。レースでタイムや勝敗が重要視されるようになっていくのは避けられない。どこかで原点に立ち帰る必要があるのも確かだった。文化は、意思を持って受け継いでいかなければ、急速に変容していってしまう。

例えば、僕が20年前に沖縄で最初に乗ったサバニ型の船は、那覇ハーリーのフネだったが、みんなハーリー・スガイ(伝統衣装の姿)はしていたものの、肝心の船体はすべて金属だった。すでにその時点で木の文化から切り離されてしまっていたのだ。

謙さんが言う。

「アウトリガーをつけると便利なんだよ。だけど、レースとしてはいいけど、文化としてはどうなの?と思ったわけ。それで、仲間も “アウトリガーは外したい”という想いがあったから、糸満で自分たちでレースを主催するときは、アウトリガーなしでしよう、と決めたの。

だって、糸満の、海人の歴史、こころを伝えようってやっているんだもの。腕力はない女の子たちでもね、アウトリガーなしで、エーク(櫂)で舵をとろうっていう練習をして、頑張ったら、できてるんだよ。

だけど、アウトリガー自体は、あってもいいとも思う。というのは、子どもとか、レースのときに集まるじゃない。子どもたちに伝える、とってもいい機会なのね。でも帆が大きいから、アウトリガーなしだと乗れなくなっている。そこが悩みどころなんだけど。本来のサバニに合った帆のサイズではないんだ。みんな、勝つために大きくしてきたから。ヨットぐらいの大きな帆になってしまったから」

アウトリガー。不慣れな人にとっては心強い。

サバニ大工としての清さんの考えはこうだ。

「座間味のレースの場合、アウトリガーつけたら速いのは当然なんだよ。波があっても揺れない。風が一定ならどんどん進む。セール(帆)もでっかいのつけられるから。私はアウトリガー付、乗ったことないからわからないけど、アウトリガー付と本物(アウトリガーのない伝統サバニ)とでは、フネがぜんぜん違うって聞く。

じゃ逆に考えてみるさ。フネというものはいつどこで風向き変わるかわからない。目的地は向こうなのに逆に吹いてきたらどうする。

また、奥武島のレース(エッセイの第3回に掲載)を考えてみよう。あれは島をまわるから、いろんな角度から風受けるし、漕ぐ区間も入ってるさ。あれも非常に面白くてね。アウトリガーがついてるフネ、大きいフネといろいろあったけど、新太郎丸が圧倒的に強かったのは、向かい風で漕ぐときに抵抗がないからじゃないか。

腕力あるチームはほかにもいたけど、自然が相手さ。漕ぎ手の力だけではカバーできない部分が絶対あると思う。アウトリガーは、両方に風も波も受けないといけないさ。結局、先着の順位を数えたらぜんぶ本物が上位を占めてるからね」

サバニの原型は南洋からの文化の影響が大きいと思われているが、沖縄の場合、アウトリガーなしでサバニは使われてくることが多かった。それはなぜなのだろう。いまは亡き海人たちの気持ちになって考える。

個々の使用者の考えによるところも大きいはずだけれど、実際に使われてきたフィールドのことを考えると、その理由がわかる気がする。

僕がカヤックでイノー(サンゴ礁内)を出て底の見えない外海に出たときのことも、考えてみる。そこは足の立たない不安もあるが、同時に、どこか安心感もあるのだ。海という大きなものに包まれた感覚である。これは陸に近く、海底の見えるイノーでは、あまりおぼえない感覚である。

伝統サバニでは帆柱の角度を3つの穴から選び、すばやく変えられるようになっている。

シンプルなサバニに、まずは帆柱をつけてみよう。長い帆柱をつけると重心は上にいき、やはりバランスは悪くなる。そこではアウトリガーも有効だろう。だが、実際に帆をはったとき、その状況は一変する。

風の大きな力を、帆は受けるというより、風と一体になってすすむ。それは人間が逆らうことのできるような力ではない。ここにポイントがあるのではないだろうか。アウトリガーは、崩れたバランスに対して、踏ん張ろうとする装置だ。力に対して力で抗する。それを実現するためには、アウトリガー基部の強度を相当上げなければいけない。

そして、その強度を超えた力が働けば、折れる。折れないようにするには、さらに頑丈な材料を使う。そんな力に頼った循環は、サバニについてだけでなく、いまの世の中のあちこちに見かける気がする。

たぶん、外洋を長く旅する暮らしをしてきた先人は、自然の力にはかなわないことを、ほんとうに知っていたのだ。シンプルなほど道具は応用がきき、修理も簡単である。波には自身のバランス感覚を磨くことで対応し、いよいよとなればフネを裏返して嵐の去るのを待つ。そこでは、力で壊れるものはなにもない。アウトリガーの存在はみな知っていた。だがそれを使わないことを多くの海人が選んでいた。それが彼らにとっての自然だった。そしてシンプルでカッコイイ生き方だったのだ。

*

2月4日、シナウルシ(進水式)の日がやってきた。冬の沖縄は曇り日が多いのだが、ばっちり晴れた。会場は海人工房から少し西に向かった港で、周囲には漁船の修理施設がある。サバニを始めとする多くの船が、傷つくたびに集まる場所だ。

ここから幾多の船がまた海に帰っていったのだろう。

海から数歩の広場には、清さんたちのつくった本ハギと、大城昇さんたちの南洋ハギがそろって並んでいる。

まだ何いろにも染まっていない新しいサバニは、塗装がされていないこともあって、木の純粋な美しさを静かに放ち、じつに格調高い。それに応えるようにテントには紅白幕が華やかに巻かれ、集う者の笑顔を誘っている。

60~70代の女性たちが古いサバニを囲んでユンタク(よもやま話)をしている。

「おじいがよ、よく乗っていたさ。懐かしいよお。小さいころにね、わったー(私たち)はよ、よくこんなして、フネのそばで遊んでいた。あのころはね、海も、とてもきれいだったよ。(魚を扱う)お店もたくさんあって、うみんちゅうも、たくさんいたさ」

言いながら女性は、サバニの年月を経た木肌をやさしくさすった。みんなが相槌を打ちながらうなづく。彼女の薬指には結婚指輪があって、幼いころの彼女の姿から、今にいたる人生の長い道のりを想った。

いつも感じることだが、お年寄りの目にみえる世界は、僕の見ている世界とはきっと違う。けれど、同じ場にいられることがうれしい。そのときは同じ時間をすごすことができるし、そのひとを通じて、僕もいろんな時間に触れることができるからだ。

10時すぎ、そろそろ人も集まってきたので式典が始まった。今回も潮に合わせて行事は執り行われる。ものごとの行く末は、月と太陽、海のリズムに深く関わっている。それは謙さんのこだわりでもある。

最初のウグヮン(御願)に入る。去年10月にサバニをつくり始めたときの祈願式を思い出した。ビンシーと泡盛、米、塩、くだものも供えられている。

ビンシー(瓶子/瓶水)とは、御願の必需品を運ぶために考案された木箱で、

家の実印の役割も果たす。以前は道具の一種である「瓶子」の呼称だったとされている。道具ひとつとってみても歴史は面白い。机の左に置かれた小箱は紅白饅頭だ。

挨拶のあと、サバニに泡盛を撒く。塩と米は先に盛られている。泡盛のゆたかな香りが、明るい昼のひかりにぱっと昇華する。写真はそこそこにして、杉と一緒にその香りを嗅いだ。

船大工の昇さんの顔は久しぶりだ。今日は奥さんらしき方もみえている。声をかけそびれてしまったが、清さんの奥さんらしい方も見守っていた。

沖縄では女性は原則として守り神でもある。ふたりの船大工の製作を支えてきたのは、まちがいなく奥さんたちだろう。いつかそのお二人にじっくりとお話を聞いてみたいと思った。

拝みが終わり、みんなで浜にサバニを出した。総勢50名ばかりが集まっている。まっすぐな青空に白い雲がまぶしい。ここは1920年代までは浜から1キロあまり離れた海原の上だった。このあたりのイノーはまだ漁場としても使われていた。埋立地となった今、クサトベラや水中眼鏡の材料となるモンパノキのこんもりとした丘が、どこか自然の砂浜のように感じさせる。時代の流れは風景をどんどん変えていく。

埋立地は川からの赤土がなく、砂浜が白い。

サバニが水に浮かべられた。1月の水漏れチェックのときには内々の会だったから、これが本当の晴れ舞台だ。海底からのやわらかい光がフネの側面でゆらめく。

杉の色がまたたくまに引き締まっていく。

森の中でもそうだが、水に濡れた樹がみせる表情には何かがある。単純に美しいというだけでない、なにか樹の中の心のようなものが、表にあらわれる気がする。水が、樹や僕たち人間を生みだした存在だからだろうか。今もからだの内に水をいだいて生きているからだろうか。

カメラを抱えて、ズボンのまま海に入った。砂の感触が足裏に気持ちいい。水面からのサバニのフォルムもいい。高良さんやほかのメンバーが乗り込む。ぐっと喫水が下がって、サバニは海に同化する。いや、風景に同化したというべきか。その姿はまさにありのままで、自然そのものだった。新しいものを見た興奮とかではなく、もともとあるべきものが、長い旅を終えて「やっとこの地点に帰ってきた」という、安堵に似たものを感じた。

糸満にサバニがまた一隻帰ってきたのだ。それはまた50年、60年と、このフネが生きつづけていくことを意味する。海人文化の発祥地・糸満でサバニを創りつづけることの大切さが、わかったような気がした。

風はそう強くない。沖あいをクロサギがゆったりとはばたいていく。帆をあげると、サバニは躊躇なくすうっと沖に出ていった。

南洋ハギと本ハギ、その両方の製作を垣間見ることのできた3ヶ月だった。はじめ、丸太だったときのことを思い出す。杉の皮にはまだコケのようなものまでついていて、森の気配を色濃く感じさせた。

製作が進むにつれ、人と樹とのかかわりに想いが及んだ。杉への見方も変わった。自然は、手が加えられても、ぎりぎりまでその美の本質を保とうとする。船大工は、そのことを本能的に知っている人だという気がした。樹が人を育てるということなのかもしれない。そしてサバニの美しさにも、はっきりとした理由があった。

製作に入って1カ月ほどたったころ、お茶を飲みながら清さんに聞いたことがある。

「いま作業してつけてるカーブはね、外の丸みを仕上げるのにむけての削り込み。

こういう丸みがサバニの味だけどよ、まあ~、そこまで見られる人がいないんだよ。

これは100何年のあいだに磨き上げられてつくられたものさ。糸満では、私なんかはこういう教えをうけているから、これはちゃんと守っていかないといけない。

昔の人は、ただ無駄に木の贅沢な使い方やっていたわけじゃないさ。木の使い方はフネの性能に直結してくる。強度も航走性能も考えてあるでしょ。波の力だったら、強い圧力をどう分散するか。ちゃんと応力の集中を避けている。突っ張り棒入れて、ただ耐えればいいってことじゃない。

このフネも、大事なところはすごいぶあついんですけどね、ちゃんと理由があって、フネのねじれに強くなる。それでまた、美しいでしょう」

シャープなラインを見せる南洋ハギ。

風を待つ、本ハギ上の清さんと高良さん。背後の大型船も、どちらも大事な役割を持ったフネ。

ずっとビデオを撮影してきた後輩のイタルが舳先に乗り、カメラを回している。彼にとっても今日はひとつの節目のはずだ。 海面をすべるようにサバニは進む。

「サバニはフネの中に骨組みらしきものがない。骨組みの代わりは、全体の板厚。形状。バランス。まったく同一な角度がないですよね。木の張力なんかも考慮されている。こうして言葉をならべてみると、ものすごく理にかなった船ではあるよね。細身だから海では幅が足りない。足りないからグラグラするけど、重心はあるさ。低いさ。木を厚く使ってるから、海人が海の上で作業やりやすいわけよ。ただの箱じゃないわけ。

いくつもいくつもフネつくって、こうして見てたら、意味がわかってきたら、もっともっと奥深いよ、サバニは。近年はサバニっていってもだいたいエンジンつきだったでしょ、エンジン回すからフネの性能なんかわかんないよ。エンジンがいいのかフネがいいのか。

私のは人力考えているからよ。私も漕ぐし、また、風の力で実際にはしってみる。そしたらものすごく微妙なものがわかるさね。つくってると、徐々に徐々に、昔の記憶が戻ってきたねえ」

清さんの話を聞きながらだったからこそ、僕はサバニの声を聞き続けることができたのだと思う。ひとの持つ情熱もまた、自然の美しさに負けない光を放っている。

子どもでも、漕げば進む。彼らにとっては大きな発見だ。

式典がひと段落し、過去につくられたサバニも海に下ろして体験試乗が始まった。大人たちは笑顔だが、子どもたちはまだ恐る恐るという感じで乗り込む。そのうちに慣れてくるはずだが、こんな体験をしたことがない子どもたちは、確実に増えているのだろう。

サバニへの体験乗船は、ハマスーキの主な活動のひとつである。本ではわからない実体験が人を育てる。少しずつでもこうした活動を続けていかないと、糸満でさえ、海を知らない世代が増えていってしまうことだろう。謙さんが言っていた。

「もっと若いひとたちがねえ、増えてほしいんだけどねえ。うん、20代とか。うちのメンバーにひとり水産高校の指導員がいるんです。先生がたに、“興味あるならどうね?” って言ってる。彼もカヌーの選手出身です。あの人なんかが学校で力つけて、どんどん高校生を連れてくるようになれば面白いと思うけど。

単純に考えても、糸満は身近なところにサバニというものがあるわけね。カヌーもいいけど、サバニもいいさ。先生方もね、サバニがあるのわからないんだよ。でも知ったら、これはいいと思うわけ。伝統文化でもあるし、自然に近いものだから」

清さんも言う。

「源丸(チーム名)の大城さんたちとか、沖縄水産高校のカヌー競技で活躍したみなさんだから、いずれ近い将来、学校の授業でも取り入れてもらいましょう。面白いのに。やりがいがあるのに。あと五十肩よ。関節の痛み、あれサバニ漕ぎ始めてからなくなったんだよ。いいスポーツだよこれは」

僕らは、心のどこかでサバニを「文化的に」見ることに囚われすぎているのかもしれない。

多弁な人だなあ、というのが清さんと出会ったころの印象だった。だが清さんの話を聞いていると、ある意味、彼が一番潔いような気がする。技術の継承はたしかに課題だけれど、サバニ文化を支える仲間も増えてきている。

沖縄サミットを契機に伝統復活の声がおこり、滅びかけていたサバニは再注目された。注文が増えたとき、清さんは涙が出るほどうれしかったという。清さんは松助さんから代を受け継いで以来、つくり手としてはきっとサバニを諦めていたのだろう。そう考えると、いま生まれてくるサバニは、「いただいた命」なのだ。そんな今だから、スポーツでもなんでもサバニはサバニだし、どんな切り口でも、サバニの良さにみんなが気づいてくれたらいい。そんな想いが清さんの背中を押しているのだと、いま僕は勝手に思っている。

サバニで濡れた子どもたちが、砂の道を裸足で帰っていく。それだって大きなことだ。“自然を守れ!”そんなに大上段に語ることはない。ここが埋立地であることを忘れない。ここが海であったことを忘れない。たしかにそんなメッセージも必要な時代になってしまったけれど、原点はもっと単純なことだ。

何があっても海は美しい。海は楽しい。そしてすてきなサバニで海へと出れば、風や波が語りかけてくれる。楽しみながら、謙虚に、大切なことをからだに刻み込んでいけばいい。

*

海洋博に展示されるサバニは、こうして無事シナウルシを済ませた。ところが、人々はある “秘密の計画” を企てていた…

この笑顔の陰で、恐るべき計画が…?

サバニについて興味のある方は、糸満海人工房までどうぞ☆

累計:5142 今日:1 昨日:2