連載7

第7回 サバニ大工 ~ 糸満うみんちゅのこころ ~ その2

10月の安全祈願式から約1ヶ月たった11月1日の午後、糸満を訪ねた。翌日は玉城村で高校のアルバム撮影がある。同じ南部なので、車中泊の予定だ。工房に入ると、船大工の大城清さんがちょうど材にカンナをかけているところだった。僕の中で、大工といえばカンナ掛けのイメージが強い。単純だが、素人には難しい気がする。実際どうなのだろう。今日は時間がある。じっくりそばで見ていけば、なんとなくわかってはくるはずだ。

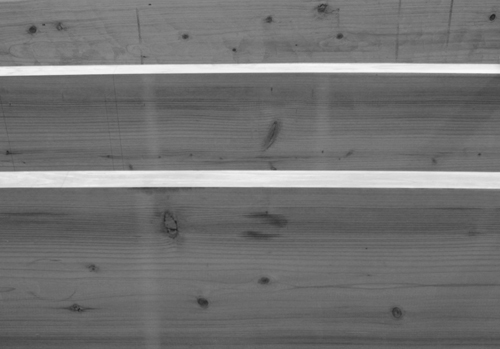

仕上がりを見ながら、カンナをかける。

祈願式ではまだ「材木」という印象だった杉が、文字通り一皮むけ、すでにサバニの一部となっていた。とはいえ、角材のような人工的な感じではない。立っていたときの杉のカーブが側面にしっかりと残っている。

サバニは、もとは丸木舟だった。「スンニ(小舟)」と呼ばれる刳り舟(くりぶね)だったのである。今回の本ハギ製法の「ハギ」は、「接ぐ(つぐ)」の意味で、一本の木で造ることが難しくなってきた時代に考案された。

1760年ごろの調査では、沖縄に当時あったサバニ800隻ほどのうち、ハギ船の数は50に満たなかったという。圧倒的にまだ刳り舟が多かったのだ。

ハラケーギ(舷側板)の高さを増すため、上にウヮージーを乗せていく。

刳り船は木の形をそのまま活かして造る。そのためどうしてもフネの重量がかさみ、また材の無駄が多く出る。一本の丸太を何枚もの板にカットして造るハギ船ならば、材料を少なくすることができる。刳り舟には、それほど高度な技術がなくても造れる良さがあり、独特の素朴な美しさがあるが、時代の流れは、刳り舟には厳しかったのだろう。

2枚の板を合わせるための、細かな準備が続く。 削り、見る。また削り、見る。

清さんの作業を見る。「もう老眼鏡さー」と笑うが、材の削り具合を確かめる目は鋭い。

見学にきていたグループが帰る。上原の謙さんがのんびりと言う。「次から次にお客さんがくるから忙しいね~」清さんは「作業に集中できないさー」と笑っている。サバニがすきだから、みんなつい説明も長くなってしまうのだ。

サバニの各部材になる杉をあらためて見てみると、それぞれに個性があるのがわかる。節の位置や年輪の偏り具合。そのどれもが、この杉が生きてきた時間のことを語っている。僕たちがサバニを見て「美しい」と感じるとき、そこには、造り手だけでなく、材を伐り出した人や、それを運んだ人、製材した人、ひいてはその杉の苗を植えた人、また林を維持してきた人、といった沢山の人々の関わりがある。

自然には、よいものも悪いものもないけれど、清さんによると、材木には、使えないもの、もいろいろあるらしい。

「 “サバニの美しさは杉の美しさでもありますよね” って話してきたんですよ。

宮崎に行ったときに、業者の人たちに言ってきたんです。彼らでも、わからない人は、筋が硬いのや、芯が割れてるの、色もこげ茶色とか、そんな、とんでもない木を送ってくるものだから。

この杉の色はきれいでしょう。これならいい舟になる。前に買った30万、40万した木もあるけど、使えないから放っておいてあるさ。“舟になる木” ってことを、材木屋も考えてくれないと」

しょうもない木を送ってしまったその業者さんも、この現場を実際に見に来れば、何かを感じるかもしれない。自分の選んだ木が、大工の手によって徐々に舟になっていくのである。自分の仕事の目的を知り、その仕事が影響を及ぼす先を意識する。そこに生まれる真剣さは、きっとまた次の真剣さを呼ぶだろう。仕事とは本来、そうやってつながり、波及していくものだ。真剣さだけではどうしようもないこともあるけれど、基本が大事であることは、どの分野でも同じに違いない。

このサバニでいえば、海洋文化館に展示され、今後多くの人々の、最初に目にする「サバニ」となっていくだろう。それは、本当に重要な意味合いを持っている。

土牛という名前には、厄よけとしての起源がある。疫病が流行った時に、土で作った牛を建物の入口に立てたという。

カンナがけがほぼ終わり、清さんは「よいしょ」と腰を上げると、舟を離れた。

細かな材料の竹や木が置いてある場所に行くと、次の作業の準備を始める。

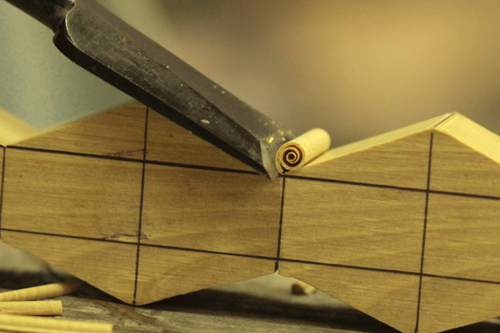

材と材をぴったり合わせるための技術「擦り合わせ」は、サバニづくりの中でも特徴的な技術である。ヤマト(内地)の大工から伝わったともいわれているが、もとは大陸からかもしれない。今でこそ、技術の発展に人と文化が置き去りにされている感のある中国だが、彼の国の歴史の積み重ねは、沖縄や日本に多大な影響を与えてきた。島である沖縄でものごとを考えるとき、海から渡ってきた文化のことは避けて通れない。

擦り合わせは、材と材の間にうすく削いだ竹片を両サイドから差し入れ、一定の隙間をあけたあと、それよりも若干厚みのあるノコで隙間をなぞっていく。そうすることで、ノコの幅のぶんだけ道ができ、切断面を上下から密着するように仕上げることができる。まさにコロンブスの卵的な、智恵の結晶である。

「擦り合わせ」の準備。小刀の動きが生きもののようだ。

力に頼らず、なめらかに、なでるようにノコを進めていく。

擦り合わせが始まった。清さんのノコの動きが美しい。なんというか、しなやかな感じだ。前に内地の旅先で、同じように作業しているのを見たことがある。

そのときは、ギコギコと大きな音をたてる「作業」にすぎなかった。木や道具の違いもあるのだろうが、清さんのそれからは、“優しい” といってもいいような別の何かを感じた。

「木の中身は均一じゃないからね。筋目なんかは、やわらかい部分と硬い部分が極端に違う。だから、ノコは長挽きするもんじゃない。長挽きやると、もうどんどん柔らかいところへ行くわけよ。

基礎の段階で、きれいにカンナでまず面を整えてやる。それが一番肝心。すきまがひらくと、何回もノコ通さないといけないからね。そうするとノコ道がどんどんどんどん、おかしくなってくる。

硬い部分は、どうしてもある程度ラインは波打つさ。曲がっているところでもノコはまっすぐ行こうとするから、どうしても隙間がでてくる。繰り返すほど誤差が大きくなってくるさ。だから強く挽いてはだめだし、多くても4~5回で終わらさんといけない」

最初に “優しい” と感じた理由がわかった気がした。木の語るものに、逆らわないこと。人の手を入れる場合は、シンプルに済ますこと。清さんの擦り合わせを見つめながら、そんな言葉が僕の頭を駆け巡った。

<これは、ほんとうに大事なメッセージを含んだ仕事だ>

そう感じて、カメラを握る指に自然と力が入った。

ノコを通して、指先と杉とが繋がっている。

*

昼になり、作業が休憩に入った。糸満海人工房では、さまざまな海の小道具も製作している。沖縄発祥の水中眼鏡「ミーカガン」は、その代表だ。ひと仕事終えた謙さんが、ミーカガンのことを話してくれた。

「小刀でも穴を間単にあけられるんです。モンパノキがいい、というのはね、もともと輪っかにしやすいつくりになっているんだ。ただ、この木が自生している場所は、もうほとんどないんです。砂浜に生える木なんですよ。それが、セメントで護岸を造ってしまったでしょ、みんな抜いてしまった。だからちゃんと群生してるのは、今はもう離島だけなんです。

いまここにあるのは、台風で折れたものを城野さんと軽トラ3台分積んできたんですよ。立っている木を切ることはできません。だから、台風で折れたのを “それ、今だー!”って取りに行ったの」

サツマイモを使って説明する。

「ミーカガンのミーは目のこと。カガンというのはガラスのことなんです。ガラスをどうやって丸くしたかっていうと、ガラス切りなんかなかったから、小刀のミネのほうで、パリッパリッと少しずつ割っていくんです。戦後はハサミが出回ってきたので、それを使いました。破片が飛び散るので、洗面器の中でね、こうやって。

今度は木にガラスをはめていくんですけど、今はコーキング(シリコンなど)がありますが、木綿の糸をですね、使うんです。糸をすきまに入れるわけです。そしたら木も糸も水を含んで膨張して、水がもれないようになる。

この鼻緒もぜんぶ違うわけなんです。人は毎朝起きたら、太ったりやせたりしますよね、だから調整できるようになってます。よく考えてありますよ~。頭のゴム紐も、戦後はないですから、アメリカ軍の自動車のチューブを使ってました。

みんな顔が違います。太った人、やせた人。まず顔に合わせて作っていきますが、粗削りをして、いついつ来なさいって言って、来てもらって合わせていくの」

作業に集中する謙さん。「知らないうちに歯を食いしばっているんだよね」

「学校帰り、おじい(ミーカガン作りの名人、金城さん)によく呼び止められました。ガラスがたくさん必要なもんですから、「ガラスをわってくれ」といって。僕もしぶしぶやるんですが、学校帰りだし早く終わりたいものだから、心ここにあらず。バリッと大きく割ってしまって、しかられたことも何度もあります。だから、この作業は、あわてないことです。ゆっくり、ちょっとずつ割っていく。

深いところ用、浅いところ用、とつくりはまた違うんですよ。深いところで潜るのは、ほんとにもう、うすっぺらの枠です。とてもよく出来ている。戦後、ファイバー船が出てきてからは、ミーカガンもプラスチックでつくるようになった。こういうふうに、海の文化は移り変わりがあるんです」

謙さんの話しぶりはゆっくりと、じっくりと耳に響く。少年時代の謙さんが、金城さんの家の庭先で面倒くさそうにガラスを割っている姿が浮かんだ。なぜか、空想のなかの空は雨ではなく、青く晴れわたっている。

工房の入口で、電気屋さんが忙しそうに出入りしているのが見えた。新たに電線を引こうとしているのだが、外の配線がさび付いていて、もう3日ほどうまく作業ができていないらしい。そうだ、ここは埋立地だったのだ。塩分が強いのは仕方がない。みんなでケーブルを引っ張ったり丸めたり、とても大変そうである。

それにしても、沖縄各地で埋め立てが止まらない。そのたびに、海のいのちは僕たちのくらしから離れていく気がする。

記憶に生きることのできる大人と違って、子どもたちは “今” に生きている。

写真や映像や物語ではなく、“今”、実際に触れて、泳いで、時には危険さえ味わうことのできる、本物の海が必要なのだ。そのことを忘れている大人がじつに多いのは、なぜだろう。これから先の沖縄はどうなっていくのだろう。ここがまだ海だったころのことを、糸満の街が活気にあふれていたころのことを想った。

*

南洋ハギ担当の昇さんと、背中を丸めてサバニを凝視する高良さん。

午後からは、高良さんの作業を中心に見ていくことにした。彼はフンルー(フンドゥー)づくりを朝から続けている。とにかく、地道な作業だ。全部で150個あまりを、角材から手ノコとノミだけで削り出していく。黙々と作業をする高良さんの代わりに、謙さんが教えてくれた。

「フンルーはね、接着剤がないときに、木と木をつなぎ合わせるために考えられたクサビなんですけど、これはね、名前がいいんだよ~。

結婚するときに “契りを交わす” でしょう。沖縄では契りのことを、フンルーっていいます。一生別れないように…って、契りを交わす。フネも、これがとれたらおしまい。だから材木どうしも、フネになったら一生離れないように、ってね。今はいい接着剤があるけど、フンルーも使わないと強度が足りない。すごい智恵でしょう」

読谷の陶芸家、大嶺實清(おおみね・じっせい)さんのところで、

このフンルーをかたどったやちむん(焼き物)があったことを思い出す。箸置きとして焼かれていたものだった。その時には、そんな意味があるとは知らずに、いい形だなあ、ぐらいに感じていた。いい形には、ちゃんと理由があるのだ。

フンルーの箸置き。やちむんの里で。

高良さんが言う。

「基本が大事なんですよね、ほんとに。刃物をまっすぐ研いでおかないと、木に当てたときに曲がってしまって。隙間ができてしまう」

僕から見るとカンペキに見える仕事だが、本人にとってはまだまだらしい。

「高良君のフンルー、最初のころとぜんぜん違うさ。きれいさ。まずうまく上手につくれるのは、刃物を砥げるようになったことなんだよね。ノミをきれいに砥げないと、こんなのつくれないよ」

清さんがほめるけれど、高良さんはまだまだといった顔をして言う。

「ちょっとでもあれじゃないですか。刃物がゆがむと、ぜんぜんコントロールきかないじゃないですか。それに刃物がまだまだ丸いから。もっと先が逆に反るくらいの領域までいかないと」

高良さんのこの的確な向上心は、モノがよく見えだしているからこそだと思う。僕が冬山に登るときのことを思い出す。吹雪で頂上が見えないときは、ただがむしゃらに上を目指す、という感じだった。本能みたいなものだ。それが、猛烈な吹雪の切れ間にちらっと山の全容が見えたりすると、めざす意味を得た感じがして、それまでとは違う歩みになった。同じ道のりではあるが、モチベーションの質が変わるのだ。そういうときは、足元の雪質に対する注意や、全体のペースを考える余裕が生まれる。ただ、これには “がむしゃらにやる” 期間も必要な気がするのだ。これは、モノづくりでも同じではないだろうか。そんなことを難しく考えているとき、清さんが言ったコトバが、楽しかった。

「高良君、謙さんが言ってたさ。“私なんかがフンルー入れたら、よけいに隙間があくさ~。ひらくさ~” って」

この間合い。最高の職場なのだ。

螺旋に惹かれる。

*

杉をこうしてじっくりと見る機会が来るとは、思っていなかった。多くのひとを苦しめる杉の花粉。自然林を皆伐した後に植えられた、単一で味気ない杉林。どちらかといえばイメージは良くなかったといえる。けれど、杉の断面を見てみれば、

そこにはちゃんと杉ならではの物語がある。サバニのおかげで、これからは植林の杉にも親しみが持てるようになるだろう。

僕にとって、杉といえば、やはり屋久島の屋久杉だった。屋久島は、沖縄から近いこともあって、僕にはなじみのある島だ。初めて行ったのは22歳のころ。まだ木道は整備されておらず、森の中で会う人も少なかった。

那覇からフェリーで出発し、鹿児島まで2日。それからまた南にフェリーで戻って屋久島、宮ノ浦港へ。海辺の道を楠川まで歩き、そこからひとり山へと入っていった。

暗い植林の杉林を抜けると、だんだんと自然林に包まれていく。シカが遠くから距離をおいて見つめていた。途中、無人の山小屋に泊まり、峠を越えると、水平なトロッコ道をたどる。やがて、本格的な登山道である大株歩道に足を踏み入れ、

根っこのむき出しになった小道を上がっていった。詰めこんだ荷物のせいで、頭を上げることは難しく、まわりの景色よりも、足元の根っこを見つめながら登った。

おおきな切り株、ウィルソン株の中は静かで、こんこんと水が湧き出していた。

まわりにはいく抱えもあるようなおおきな杉たちが並んでいた。森は登るにつれて霧がたちこめ、自分がどこにいるのか、感覚がなくなっていく。

どのくらい登っただろうか。ふと何かの気配を感じて重いザックをおこし、背中を伸ばして見ると、汗に曇る視界の先に、霧に包まれた、とてつもなくおおきな杉が立っていた。それが縄文杉だった。自然と涙が出ていた。

初めて会ったときの縄文杉。/1992年

屋久島は雨が多く、湿度が高い。冬は雪も降る。厳しい自然の変化のなか杉の成長は遅くなり、樹脂の多い緻密な材になるという。樹齢2000年を超える杉も多く、1000年以上生きてようやく “屋久杉” と呼ばれるほどだ。杉には本来、そんな時間を抱くことのできる、いのちの力がある。

サバニに使うのは、そこまでの樹齢の木ではない。苦労して生きてきた長寿の杉を船にしようとすれば、木目は詰まって固いし、うねりもあったり、大変な労力を伴うだろう。やはり、すくすく育った木のほうが、材もやわらかく加工はしやすい。だが杉材が入る前の沖縄では、もっぱら丸木舟ではあるけれど、曲がったりうねったりして加工しづらい琉球松も使われていた。清さんは言う。

「松は水を多く吸うし、比重が重たくなるし、それで杉を選んだんじゃないかな。

でも松で作るのをやめたのは、フネの寿命の問題でもあるはずなんだ。昔、蔡温(さいおん)がね、“刳り舟廃止” という布令を出したんだよね。

丸木舟つくるのを禁止した。

70~80年かかった大木を、わずか7~8年の寿命しかないフネのためにバサバサ伐り倒されたら、ハゲ山になるからって。刳り舟は生木だから、余計、あとで割れるんでしょうね」

接着剤を塗り、カシゲー(カスガイ)で圧着する。 高良さんがじっと見つめる。

杉は、縄文初期から木材として活用されてきた。通常のサバニは、樹齢50~100年ほどの杉からつくられて、今の姿をしている。50年といっても人間の時間からすれば相当なものだが、屋久島や高知、奈良にある長寿の杉たちは、優に3000年を超える時間を生きているという。こうした1000年単位で生きているような杉で、もしサバニがつくられたとしたら、それはどんな趣を持ったものになるのだろう。ヒトと同じで、すくすく育ったものにはない味わいが出るのではないだろうか。

実際にはそうした杉はほぼ文化財となっているし、伐ることはできない。だが、そんな想像をしてしまうほど、清さんたちのサバニづくりは丁寧で、杉のいのちを大切にしている。

樹にとっては死は、ないも同じこと。動きをやめたあとも、木材として生きる。

燃えたものは灰として、焼き物の灰釉(かいゆう)や染め物の触媒になる。また土になったものは、ほかのいのちへと受け継がれる。いのちがいのちに繋がり、いつまでも生き続ける。樹とは、そんな存在だ。

僕の肉体はあと50年もすれば朽ちていくけれど、目の前のこのサバニは、1000年くらいなら、まだまだ生きるような気がする。

清さんは、だんだんとフネの気配を見せはじめた杉を見ながら言った。

「だからサバニは、あれさ、みんなに大事にされて、サバニはほんと幸せなんだよ」

蔡温(さいおん/1682~1761):17世紀~18世紀の沖縄の政治家。農林業、学問、科学などあらゆる分野に才覚を発揮し、1728年には琉球の三司官(総理大臣のような職)に任命された。蔡温が考えた指導書「御教条」は、明治に至るまで人々の教科書となった。

今日の作業が終わって一服、の清さん。道具の手入れは欠かせない。

*

外に出ると、もうすっかり日が暮れていた。コンビニでパンを買い、近くの糸満漁港まで車を走らせる。ちょっと乾燥の進んだパンを港でかじる。今日一日で見た作業を思い出す。清さんたちの真剣な仕事ぶりは気持ちよかった。杉は新しい表情を見せてくれた。僕もまた新しい世界の入口に立つことができた気がする。今度、九州に行ったら、その辺にふつうに生えている杉の木にも声をかけてみよう。

かえってくる声はきっと、明るいものになっているはずだ。その声はたぶん、僕のこころの反映なのだろう。

船上で漁の仕掛けを作る青年。

夜の港に留められた中型の船では、漁に出る準備を若いウミンチュがしていた。友だちがその作業を手伝っている。声をかけると、ふたりとも照れながらも写真におさまってくれる。

彼らは作業の合間にスマートフォンをいじったりしている。時代は変わったのだなあ、とつくづく思う。船も、サバニとはまるで違う大きさだ。木はほとんど使われていない。けれど、変わらないものもそこにはあった。そこに彼らがいることだ。船に人が乗っている。それだけで、なんだか風景は温かかった。人とフネの関係は、きっと、いろんな形があっていいのだ。

大切なのは、フネはいつの時代も人のいのちを乗せている存在だということ。それは、誰もが宇宙に行くような時代になったとしても変わらないだろう。

こどもを連れた兄さんが話をしにくる。海風がそよそよと気持ちいい。星がよく見えている。明日は向陽高校で、高体連に向けた激励会の撮影がある。今夜は南部でキャンプだ。元気な高校生たちに会えるのは楽しみだが、家でひとり過ごしている妻の顔が浮かぶ。彼女も毎日忙しいが、サバニが完成するまでには一度、いっしょに糸満まで来てみたいと思う。

父に抱かれた男の子は、もう眠いのだろうか、じっと静かにしている。その後ろ姿を見ていると、この子が大きくなって見る海のことがまた想われた。その海は、絶対に素敵なものであってほしい。サバニを再び “生きた” 存在にすることは、そのための大きな鍵を握っていると、僕は思っている。

少年の後ろ姿に、謙さんの姿が重なった。

Essayへ戻る

第8回・サバニ大工 ~糸満うみんちゅのこころ~ その3

累計:6437 今日:1 昨日:0