連載9

第9回 サバニ大工 ~ 糸満うみんちゅのこころ ~ その4

船の安全を見守る。

師走を明日に控えた11月29日、工房に着くと、高良さんがひとり作業台にむかっていた。

「なかなかうまくいかないんですよね~」

手元を見てみると、いくつもの電動工具が並んでいる。自分の手加減で結果が決まる手道具と違い、電動工具は効率が上がる反面、注意点も多いという。自動車を考えればわかりやすいが、道具自体が進んだり回ろうとする力があるため、その力とのバランスをとって作業する必要がある。

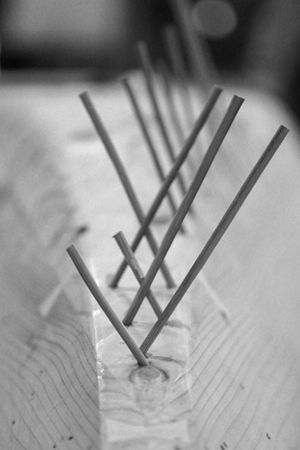

高良さんの今日の作業は、厚めの材料を切り出していくことだ。一枚の厚板に墨で直線を引くところから始める。

「これは30年くらい前まで、別の大工が使っていた墨壺なんですよ。

自動じゃないのでまだ慣れなくて」

高良さんは慎重にラインを下書きし、墨壺から墨のついた糸を引き出し、奥の方にカルコ(ピン)を打つ。きゅっと糸が緊張し、次には材の表面にまっすぐな線を描いている。慣れない高良さんは何度かラインを引き直す場面もあったが、

杉はゆっくりと形をなしていった。

杉といえば、屋久杉と並んで印象に残っている樹がある。南洋杉だ。南米やオーストラリアに多い杉だが、暖かい沖縄でも見ることができる。

宜野湾に住んでいたとき、アパートの隣りにこの樹があった。幹から葉が棚のように横に伸びていて、雨に濡れにくいのか、アオバトが葉の付け根に巣を作っていた。雨の日、アオバトのお母さんがしずくの滴る杉の樹の中で卵を抱いている姿を

眺めているのが好きだった。天気のいい日には、緑の羽毛がアパートの窓枠にふわりと舞ってくることもあった。

工房の外に、ひとかかえはあるシャコ貝が佇む。沖縄近海ではほとんど見なくなった。

この南洋杉にちなんで名前のつけられた南の島がある。地元のひとには「クニエ/KUNIE(海の宝石箱)」と呼ばれる、ニューカレドニアのイル・デ・パン島(ILE DES PINS)だ。オーストラリアの隣にある、といえばだいたいの位置はわかってもらえるだろうか。「天国に一番近い島」という本のタイトルで覚えておられる方も多いだろう。広大なサンゴ礁は2008年に世界自然遺産に登録されている。じつは、僕がこれまでに行ったことのある唯一の外国である。新婚旅行だった。

那覇から関西空港に飛び、そこから国際線で8時間の旅でニューカレドニア最大の都市ヌメアに着く。イル・デ・パンまではそこからまた飛行機で飛ぶ。船だと約2時間の距離だ。

島に降り立ったのは10月。夜の空港の闇に息が白く漂う。寒い。南の島に来たというより、沖縄からひたすら横に移動したような感覚だった。

冬の沖縄は風雨の強い日が多い。糸満の港が雨に煙る。

イル・デ・パンには街灯がなかった。暗い夜道を、ホテル「ク・ブニー」の送迎する古びたバンに乗ってゴトゴトと進んで行く。途中、未舗装の道もあったが、ドライバーはけっこうなスピードでとばす。

「灯りがないね」妻が心配そうにささやく。ク・ブニーとは島の言葉で「ブニーの下」という意味。ブニーは木の名前だ。どんな場所にある宿なのだろうか。

ホテルに着くと、そこは森の中だった。これがブニーなのだろうか、大木が何本も敷地に林立している。ホテルの屋根をゆうに越える高さだ。控えめなライトアップが施された木々には、独特な顔をしたトーテムポールが添えられている。案内された部屋に入ると、そこも木の空間だった。ゴージャスではないが、木の温もりが大切にされたかわいい部屋である。感激してベットに飛び込みはしゃいでいた妻は、ふと天井を見上げ、静かに「いいね、この部屋」と言った。

*

ブニーの樹。独特の樹形をしている。

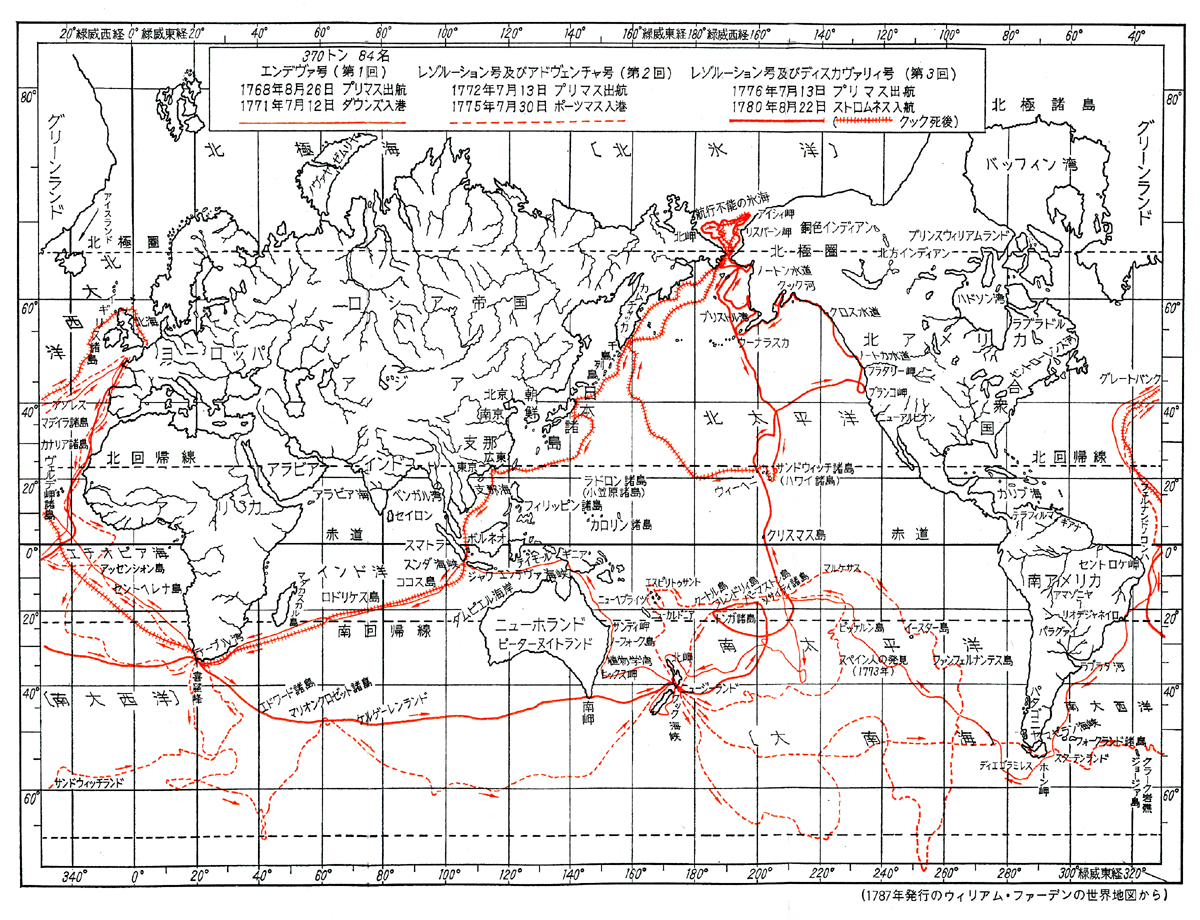

「イル・デ・パン(松の島)」と命名したのは、太平洋を帆船で航海してまわった

英国海軍のジェームズ・クックといわれている。実際は島で目立つのは南洋杉だから、少し間違えたらしい。「キャプテンクック」という名前で知られる彼は、

1700年代、三度にわたり南極海から北極海までを縦横にめぐった。その旅は、国策による世界地図の把握や、領土拡大への布石という大目的があったものの、各航海ごとに三年あまりをひたすら海上で旅していくクックには、独自の視点が生まれていったように思える。

クックの著「太平洋航海記」(荒正人訳/社会思想社/1971)には、太平洋の各島々の文化や風貌の違いとともに、文化の伝播に関する考察も語られている。スケールの大きい旅をしてきたからこそ見えてくるものがあったのだろう。沖縄という島に暮らす僕たちから見るとき、その話は現実味を持って迫ってくる。

南洋杉が林立するイル・デ・パンの森。

「太平洋航海記」を読んでいくと、南太平洋のフレンドリィ諸島では、こんな記述がある。

「オマイ(クックの船に同乗して旅をしている、オタヘイテ島の青年)はこの島で、三人の自分の部族のものと会った。彼らの話によれば、二十人ほどの者がカヌーにのってオタヘイテからウリエティに渡ろうとした。ところが激しい逆風のために、ゆくことも帰ることもできなくなり、幾日も幾日も漂流をつづけた。飢えと疲れのためにだんだん人数がへり、カヌーがてんぷくした時はわずか四人になっていた。そして舟べりにすがりついているうち、

この島の人に発見されて助かったのである。しかし一人は死に、あと三人は今なお生きていて、島民からうけた親切な扱いを心から感謝している。

~この話は、地球のかけはなれた部分、とりわけ南海の島々にどういうふうにして人々が住むようになったかをよく物語っている」

カヌメラ湾で見かけた、朽ちたくり舟。

クックは初回の航海では、地元の住民との間に起きた軋轢や交易の様子を淡々と記していくが、そのうちに、島々の習俗や、出会った人々の様子を多く描くようになっていく。あくまで船長としての公務の旅だから、深く情に溺れることはないけれど、彼の目にうつる現地の人々が、単なる「ヒト」から「個人」へと変化していく様子が伝わってくる。島の人々の“盗癖”には最後まで悩まされるのだが、3回目の航海にはもう慣れてしまっている。英国人としてのクックの中に、およそ12年分の太平洋の時間が流れ込み、彼の心を少しずつ変えていったように思えるのだ。

「島の温度は中庸を保ち、野菜物のほかに、パンの実が実っている。売物に持ってきた深紅色の鳥には、生きたのはなく、フクロウやタカ、トビ、野鴨などもあった。魚類その他の海産物はみたところ、多くはなかった。食用豚、犬、鶏は唯一の馴らした家畜である。住民は中肉中背で、皮膚は栗色に近い。彼らは実に泳ぎがうまく、波が高くてカヌーに乗ったまま陸につけないときは、女でも子どもを抱きながらやすやすと、恐ろしい波を潜って泳いでゆく。

彼らは率直で快活な気質を持ち、たいへん社交的である。盗癖だけは別として、この大洋の他の民族のなかでも、一段とわれわれに友好的である。女たちは赤ん坊を実に愛情深く取り扱い、男たちもまたこうした役目に好んで手を貸している。

その光景は見ていて楽しく、妻や子どもたちを必要品としかみなさぬ未開の人たち(原文ママ)の中では、一段ときわだっている。 ~中略~

彼らは器用で、モルス・パピリフェラ(桑属の一種)から布を造る。それは、染織の点で非常に優秀で、さまざまな形を描きだしている。またたくさんの筵(むしろ)も造っている。この筵は丈夫で、赤い縞や菱形などの模様が織り込んである。

土民(原文ママ)の持つ瓢箪の表面には、黒い波型の線や三角形がかいてある。皿とかアヴァ(植物と唾液をもとに作る麻痺性の飲み物)を飲む鉢は、エトゥーアの木かコーティアでできていて、ろくろを使ったようによく磨いてある。

釣針は真珠貝や大きな魚の骨から造られていて、ヨーロッパの芸術家たちがどんなに工夫し、知恵をしぼっても作りだせぬような品である」 ~アトゥーイ島(ハワイのカウアイ島、ニイハウ島の古名といわれる)付近にて~

「Resolution and Adventure in Matavai Bay」 William Hodges/1776

クックの第2回航海に同行した画家、ホッジスによるタヒチでのスケッチ。

最後にクックはハワイで住民との間のいざこざに巻き込まれ、不慮の死を遂げることになるのだが、それは彼の“英国海軍の船長“という立場からの旅の限界だったとも思える。むしろ、第1回~2回の旅でよく命を落とさなかったな、と思う。地元住民との間で無数にもめているからだ。世界地図の空白を埋める栄光の業績ではあったが、自衛のため、盗人への見せしめなどで幾度も発砲し、多数の人々を殺めながらの探検ではあった。

ハワイでのクックの最後は、彼の補佐官だったキングが書いているが、そのくだりでは、何度も双方が争いを避けようとする様が記録され、読んでいて緊張する。

だが、結局はお互いに血が流されてしまう。そこには、他の文化を “自らの文明”に当てはめてしまおうとすることのやるせなさが、はっきりと現れている気がする。上から目線ではあるものの、クックが現地の人々のことを一番評価していたハワイで命を落とすことになったのは、ほんとうに皮肉だ。

ひとの関係は、同じ目線から向かい合わなければ、いつか小さな歪みも大きく広がり、うまくいかなくなってしまう。だが今に及んでも、沖縄を含めた世界のあらゆる場所で歪みの原因となっている“先進”諸国の「上から目線」はなくならない。それが根本的な間違いであることに気づくには、まだ時代が早すぎた。現在でもまだ、多くの人が気づかずに過ごしているくらいなのだ。

沖縄と似ているようで、似ていないイル・デ・パンの浜辺。

クックの死後、キャプテンとなったキングも、長きに渡り旅をするなかで、大洋の島々の時間に引き込まれていった一人だ。

「ターリーオブー(ハワイの一酋長)や酋長たちは、ここ数日間、われわれの出発の時期をしきりに気にしていた。私はこのために好奇心をおこした。ここの住民たちがわれわれに関してどういう考えを持っているか、知りたいと思ったのである。

その結果、彼らはわれわれがある食物の欠乏した国からお腹を満たしに来たのだと思っていると分かった。実際、幾人かの乗組員の瘦せたようすや新鮮なご馳走の席につく際のみんなの食欲や、できるだけたくさんの品物を買っていこうとしている様子などが、彼らにこういう結論を引き出させたのである。

彼らが水夫たちの腹や脇腹をなでたり、たたいたりして、手真似と言葉で“もう帰るときになった、しかし次のパンの時節にまた来るなら、今よりもっと欠乏を補うことができよう”などと語っているのを眺めるのは愉快なことであった」

エダサンゴが密集する海中。沖縄では死んだサンゴ礁に慣れてしまっていたが、これが本来の風景だということを思い出した。

*

僕が20代のころ、沖縄じゅうを写真を撮ってまわる中で、お世話になった各地域の人々から何度もかけられた言葉がある。

「メシは食ったか。食べていきなさい」「あんた、残りなさい。残って嫁をもらえばいい」という二つの言葉だ。おじさんにもおばさんにも、必ずといっていいほど言われた。

昔から沖縄では、予告なく浜辺に打ち上げられる恵みを「ユイムン(寄り物)」といった。旅人でありながら、集落に溶け込もうと行事の手伝いもする僕は、たぶん、そんなユイムンみたいな存在だったのだろう。想像ではあるけれど、昔の沖縄にも、外からの血が自然と入ってくる余地があったのではないだろうか。

100年ほど前の説話には、他集落やヤマト出身の男女とのつきあいをよしとしない空気がかなり漂うが、自分の集落(シマ)を良くしたいからこそ、外から来た良いもの(物/者)は素直に取り込もうとする、そんな考え方もあったのではないだろうか。他国に支配されず、自分たちから外へと旅立っていった時代のことを思うと、さまざまな情景が浮かんでくる。

40歳をすぎた今でも、昔訪ねた集落では、僕はかつての若者のままだ。インターネットをはじめとする通信網が世界中に拡がった今も、「シンヤ、ちゃんとメシは食ってるか。嫁さんはもらったか」そんな言葉に、クックの時代にも繋がるシマの風土を垣間見る。

歩いていると声をかけてくれる。沖縄本部町/2005

キングも現地に留まるよう促されたことがあったという。クックは船員を律し、人数を確保する意味からも、離船して現地に暮らしていくことを固く禁じていたから、それは叶わないことだった。

「私はずっと陸上部隊の指揮をしていたので、土民(原文ママ)たちによく知られたし、また、彼らの感情に調和する努力を惜しまなかったので、私はお世辞の意味からでなく、ここに残っているようにと頼まれた。私はキャプテン・クックが許してくれないというと、彼らは私に山に引っ込むがよいといい、

私を隠しておこうとも云った。そしてターリーオブーとカウー(ハワイの“僧侶”の長)は私の父親であると思っているキャプテン・クックのところに行って、私の居残りを許すように頼んだ。

キャプテンは、こんなに親切な気持から言ってくれることを無下に断ることを避けて、“彼がいないと出発することができない”と語った。だが、翌年またこの島に帰って来て、話を決めることにしようといった」

公民館の庭に根づいた南洋杉。沖縄うるま市/2013

クックはこの第3回航海で、世界の海洋のほとんどの空白区域を確認した。世界の広さを知り、それぞれの文化の違いと共通点を目にし、次なるビジョンはどう描き始めていたのだろう。彼ならではの見聞から新たな展開が生まれ、歴史は変わっていたかもしれない。

クックの遺体をハワイの人々から受け取り、跡をついだキャプテン・キングが

帰国の途に向かう途中、書いている。

「サンドウィッチ諸島(ハワイ)は11の島から成り、そのうち9島に土民(原文ママ)が住んでいる。これらの住民は、ニュージーランド、ソサイエティ諸島、フレンドリィ諸島、イースター島、マルケサス島の民と同じ人種である。これは、風俗習慣、体格、言語などから証明される。

それにしても、彼らはどこの大陸から移住してきて、この広範な地域に拡がったのであろうか。彼らが、ラドローン諸島(マリアナ諸島)やカロリン諸島に住んでいるインド種族のあるものと、はっきりと同じ種類に属する特徴をそなえていることが認められている。さらにバッタ人やマライ人の間にも類似の特徴がたどられる。だが、この移動がいつごろ起こったかということになると容易には確言しえない」

キングたちが目にしたものは、海の水のように、意識はさせずとも静かに結びついている世界の姿。そのつながりがどうできたのかは分からないとしても、“そこに繋がりがある” ことに気づいた事は大きかったと思う。現代も続けられる「海上の道」検証の端緒が、この1700年代の航海にもあったような気がする。

僕たちはどこから来て、どこへ向かうのだろう。海はその問いの答えを抱いて、今日もひろがっている。

クックの旅した世界。(クリックで拡大)

「太平洋航海記」(荒正人訳/社会思想社/1971)より

*

工房では高良さんが大型の電ノコを回しはじめた。杉が細かな粉になって部屋を舞う。手、足、顔、あらゆるところに粉は舞い降りる。ファインダーの中で、その粉の粒ひとつひとつがスローモーションのように弧を描いて落ちた。

高良さんがひとりで試行錯誤しながらやっている感じがうれしい。清さんは久米島で作業中。あさってくらいに帰ってくるという。

「出来上がりの形を常にイメージしてないと、削りすぎてしまうんです。“材がもったいない” って清さんに言われるなあ」

1本の杉を、ノコで分けていく。その行為が新しいものをつくりだしていく。

*

12月に入り工房を訪ねると、サバニはもう仕上げの段階にさしかかっていた。材と材の結合に、竹を削ったルークギを使っている。そのカットも行なわれていた。1本1本は細い竹だが、杉と密着することで強度を発揮する。先日、事務局スタッフの城野さんが椅子に座ってひとり竹を削っていたことを思いだした。みんなの想いがこのサバニには詰まっている。

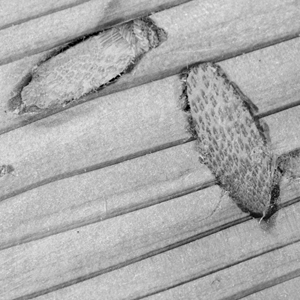

清さんと高良さんは、船体に刻まれた杉の節を確かめながら、水が漏れるおそれのある“シニブシ(死に節)”を削り、新しい材で埋めていく。節の個性に合わせた、それはそれは細かい作業だった。

高い仕上げの精度が、水漏れを防ぐ。

節を埋めたあと、サバニ底面の曲線を整える作業に入る。カンナを握ると清さんの表情が変わった。削り、撫で、削り、撫でる。杉の摩擦音とほのかな香り。くるくると丸くなる削り屑。それは、思わず口にしてみたくなるほどうすく、きれいな螺旋をしている。サバニの曲線が、徐々になめらかになっていく。僕にははっきりとわからないほどの微妙なライン。じいっと見入っていると、清さんが手を休めて言った。

「船底までカーブをきれいにつなげるわけ。みなさん角があったほうがいいとか、どうのこうの言うんだが、そうじゃない。スムーズに流れるのがあるべき姿さね。

フネの性能というのにはっきり現れてる。乗れば分かるさ。細身で、贅肉をそぎ落とす。で、必要な部分に角をつけてやる」

高良さんがつぶやく。

「でもそのカーブが難しいですよね…、まっすぐじゃなくて」

まっすぐ作られた人工物だらけのこの時代にあって、それは大切な気づきかもしれない。

*

夜になり、底面が完成した。サバニがみんなの手で久しぶりにひっくり返される。全体の姿のお披露目だ。謙さんと城野さんもやってきて、サバニに見入った。

みんなうれしげだ。

「お~」「やっぱいいね~」それぞれの口から感想が漏れる。まるで甥っ子の卒業姿を眺めるおじさんたちだ。

「うん、いいんじゃないか」清さんの一言も出て、場が和んだ。

床に座り、全体像を眺める清さんの横顔を見ると、目が少年のようにきらきらと輝いている。いや、少年でもなかなかこんな目をした子はいないかもしれない。好きなことを仕事にできている人の顔は、なぜこんなにも充実してみえるのだろう。

清さんに会って、船大工のイメージが変わった。

ひと休みしてから、表側のカンナがけが始まった。サイドの傾斜を見ながら清さんが言う。

「木は表と裏あるから、自然にほったらかして乾燥させると木はどっかに反ってくる。だから使い分けが必要になってくるわけ。芯に近いほうが木の裏というんだけど、木表が内側にあれば、木はいつも表側に曲がろうとする。でもここなんか、ふつうとは逆の使い方をしているわけ。

木の芯の部分を内側にして彫りこんでるでしょう、この場合はこの芯をとってあげないと割れが出てくるもんでね、木の裏を内側にしている」

そういった使い分けは、長年の経験でしか分からないのではないだろうか。船大工1代の経験では足りないかもしれない。

いよいよ完成が近い。

「そう、木にとっては逆の曲がり方をさせているわけ。昨日おとついから水をぶっかけて締め付けて、すこーし戻して、って。水を含むと木はのびますでしょう。

年輪を見ればいい。目が粗くなる部分がやわらかいさ。のび縮みがあるわけよ。

裏に水をかけてあげて、真ん中に当て板をつけてはさんで。2日間で2ミリか3ミリ、少し戻った。…3ミリはいかないか。いや、でもその2ミリがほしいんだよ。

2ミリのふくらみならこのカーブがきれいに出るけど、2ミリ引っ込んだらこの差が4ミリでしょう。4ミリのカーブというのは極端に違う。フネのできばえが全然違う」

ここまで気をつけて船を見たことがあっただろうか。清さんの現場に立ち会えたことは、僕にとってほんとうに財産だと思う。

たくさんのサバニを造ってきた眼で確かめる。

*

ふたりは黙々と作業をすすめる。外はとっぷりと日が暮れ暗い。

師走に入ってあわただしい日々が続いていたから、この時間は僕にとっても心地よかった。じわじわと身体の重心が降りていくのがわかる。

清さんが一服しながら言う。

「何センチも変わるようなことはしないけども、注文するひとによってちょっとぐヮ~(すこしだけ)よそより深くしてあげようとか、長さをのばしてあげようとかはする。ただ、サバニのかたちというのは、この100何年かのあいだに完成されたものだからね。本質的にいじくるところはない。明治の中頃からというから、もう100年でしょう。船の性能、かたちというのはそんなに元から変わらないはずだから。ものごとには何でも“元” があるさあや。“元” はちゃんと見えるようにしとかないと」

撮影が終わって、工房の外に出た。集中が途切れ、世界がガラリと変わる瞬間がいい。一瞬、身体から魂がふっと抜けるような感じがする。

今日の外は雨模様。宵がせまる青い世界だった。いつものように那覇空港へと降りていく旅客機が小さく見える。今夜もたくさんの人々が人生の途上をたどっている。

ものごとの「元」は、ともすれば見えなくなりがちだ。今の世の中では、ときに意図して覆い隠される場合もあるだろう。その変化を見極める力は、実際の経験によって磨かれる。自然と接し、さらには自分のなかの自然と対話し、人としての本分をわきまえる。そうすれば、文明のさまざまな行き過ぎによる問題は起こりえなかったはずだ。

サバニが完成するときを、「産まれる」という。人の手がいくら入ろうとも、サバニはあくまでも杉である。主役は人間ではなく、自然。そのことを忘れずにいることで、ひとは自分の根っこを知り、幸せでいることができる。

累計:4780 今日:1 昨日:1